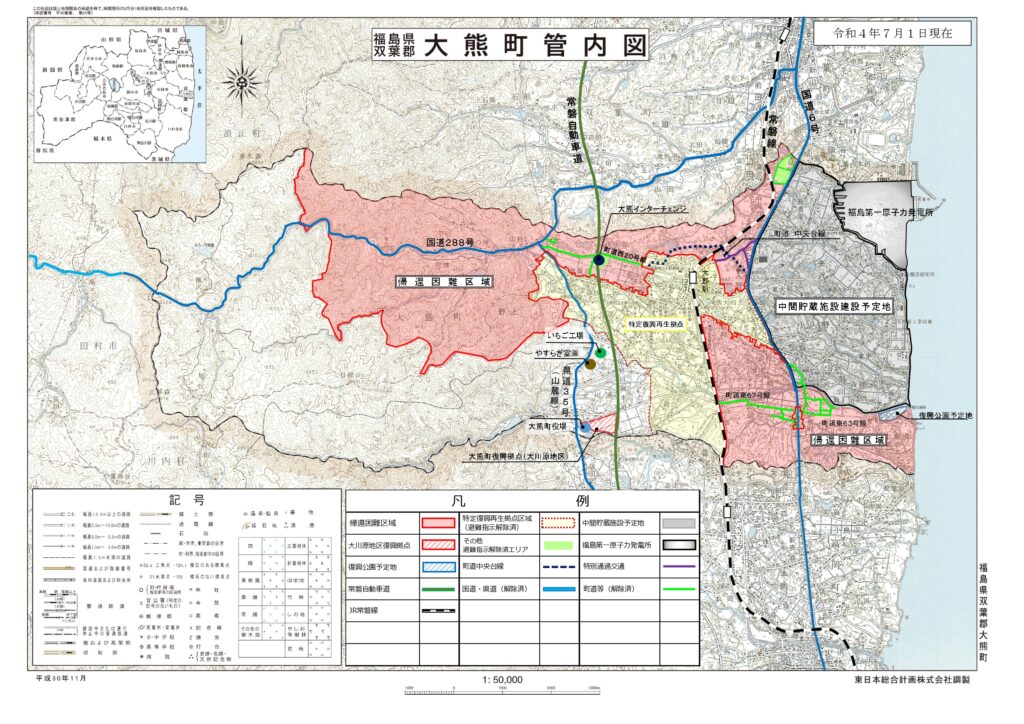

当社独自の復興・再生事業について

当社は、東日本の復興支援と地域再生を目的に、他にはない独自の事業モデルを展開しています。地域資源や最新技術を活用し、産業の再生、デジタルインフラの構築、新エネルギーの導入、人材育成など、多岐にわたる分野で持続可能な社会の実現を目指しています。これらの事業は、単なる復旧ではなく、地域の将来を見据えた新しい価値創造を追求しており、地域経済の活性化や災害に強い社会基盤の構築に貢献します。当社の強みは、自治体や企業と連携しながら、柔軟かつ実現可能なプロジェクトを進める独自のノウハウとネットワークにあります。とりわけ、原子力発電所がある大熊町を中心に、復興と持続可能な地域社会の実現を目指した複数の主要プロジェクトを推進しています。この取り組みでは、雇用機会の創出や人口回復を図ることで、新しい時代に適応した持続可能な成長を促進します。

1. 新たなエネルギー基盤の確立

地域に豊富に存在する自然資源を最大限に活用し、次世代型エネルギー開発を進めることで、安定的かつクリーンな電力供給基盤を構築します。地熱発電や水素エネルギー、ペロブスカイト太陽電池といった再生可能エネルギー技術を導入することで、従来型エネルギーへの依存を減らし、カーボンニュートラル達成に貢献します。また、効率的なエネルギー貯蔵を可能にする蓄電池技術の活用により、エネルギー供給の安定性と効率化を図ります。これにより、地域全体の環境負荷を軽減し、持続可能な社会の基盤となるエネルギーインフラを構築します。

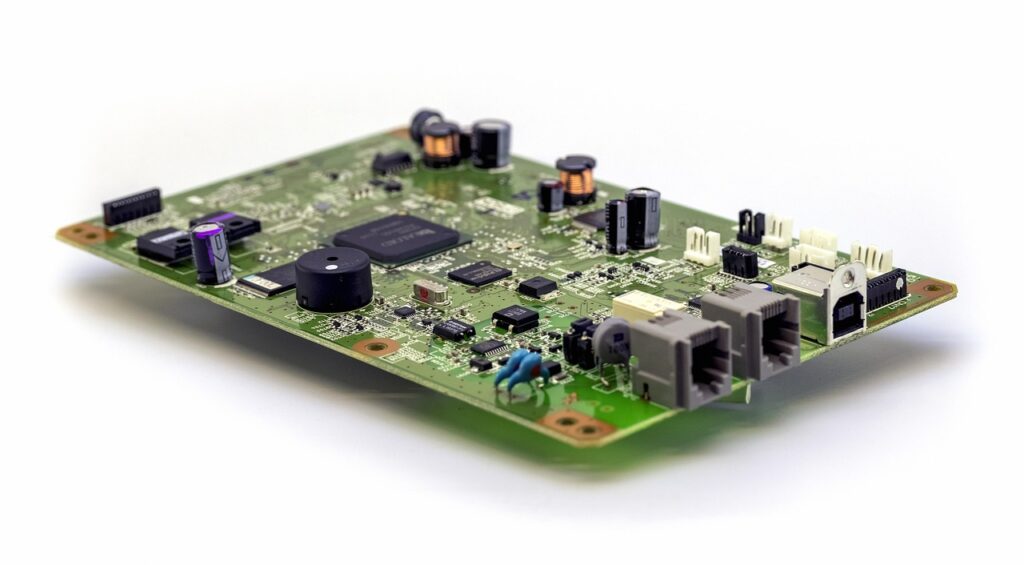

2. デジタル基盤の強化

急速に進化するデジタル社会に対応するため、大熊町ではハイパーデータセンターと分散型エッジデータセンターの設置を進めています。この基盤により、5Gや6Gといった次世代通信技術に対応し、超高速・低遅延の通信環境を提供します。こうしたインフラは、遠隔医療や自動運転、スマートシティ技術の普及を支える重要な役割を果たします。また、生成AIを活用した大量データの即時処理が可能になることで、産業界や生活者にとって利便性の高いデジタル社会の実現に貢献します。このような通信基盤の強化により、地域の競争力と技術力を向上させます。

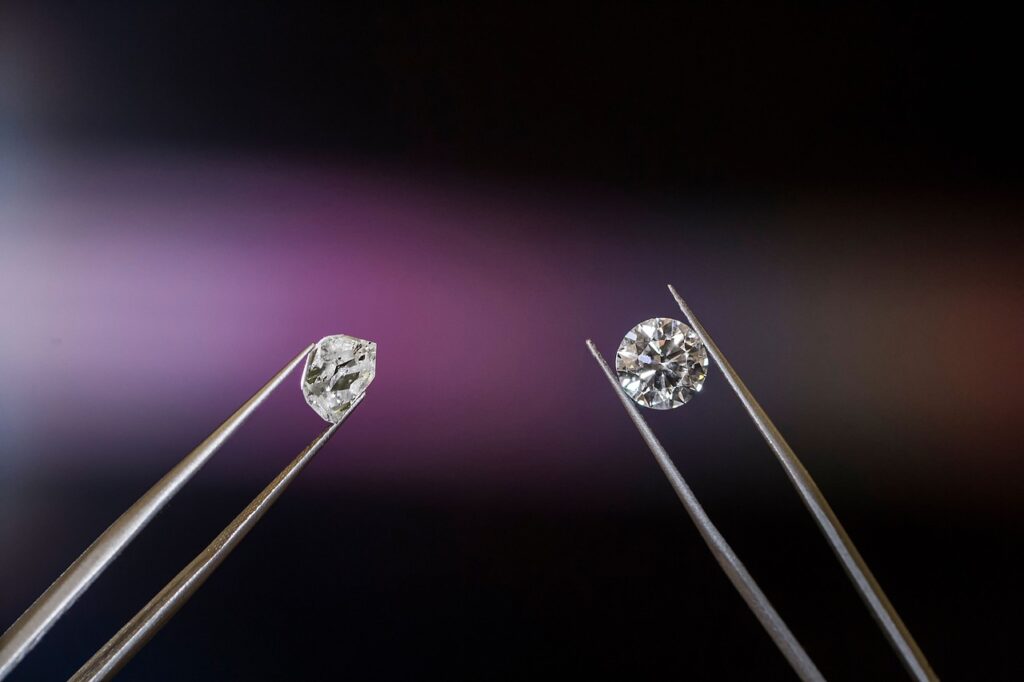

3. 新産業創出と次世代半導体開発

地域から世界へ発信する産業クラスターの形成を目指し、次世代半導体「ダイヤモンド半導体」の開発に取り組んでいます。この革新的な半導体は、従来の技術に比べ高性能・高出力であり、パワーエレクトロニクスや通信技術において重要な役割を果たします。これにより、自動車の電動化や再生可能エネルギーの制御、次世代通信技術など多岐にわたる分野での応用が期待されます。また、研究開発から量産化、事業化までを一体的に進めることで、新たな雇用機会の創出と地域経済の成長を支えます。先端技術を軸に、世界と競争できる産業基盤を地域から育成していきます。

4. 人材育成と教育機関の誘致

次世代を担う高度な人材育成を目的に、少数精鋭の教育体制を持つ教育機関の設立を計画しています。この教育機関では、国内外のトップクラスの教授陣が工学や医療などの専門教育を提供し、次世代技術者や研究者の育成を行います。さらに、研究成果の知財化や事業化、スタートアップ支援を通じて、新たなイノベーションの創出を目指します。この取り組みにより、地域外からも優秀な学生や研究者が集まり、教育・研究拠点としての価値を高めます。地域社会に根差しながらもグローバルに活躍できる人材を育成し、地域の未来を支える新しい人財基盤を築いていきます。

5. データセンター誘致による地域活性化

政府のカーボンニュートラル政策やデジタル基盤整備方針に沿い、大規模データセンター(DC)企業の誘致を進めています。これにより、地域経済の活性化と雇用創出、さらに災害時のデータ保管の安全性向上を図ります。現在、国内のDCの約8割が東京・大阪に集中しているため、災害リスク分散を目的とした地方分散型DCの設置が重要です。大熊町にDCを設置することで、遠隔地でも瞬時に大量データを処理可能な次世代インフラを整備し、遠隔医療、自動運転、スマートシティなど幅広い分野の発展を支えます。これにより、持続可能な地域活性化と、より競争力の高い地域産業の基盤を築きます。

その他の復興再生事業について

震災によって失われたものを取り戻すだけでなく、より強靭で持続可能な地域社会を築くことが重要です。私たちは、被災地の現状を正しく把握し、地域の特性を活かした事業を展開しています。

1. インフラ復旧と地域開発:

(1)道路・橋梁の復旧・耐震補強

震災で損壊した道路や橋梁の復旧は、地域経済の再生と住民の安全確保に不可欠です。当社は最新の耐震技術を活用し、より強靭な交通インフラの整備を進めています。設計基準を見直し、免震・制振技術を導入することで、地震や津波に強い構造を採用。さらに、道路の拡張やバイパス整備を実施し、物流の円滑化と通勤・通学環境の改善を図ります。また、スマートインフラ技術を活用し、リアルタイムでの状態監視システムを導入。これにより、迅速な保守・点検が可能となり、将来の災害リスクを軽減します。単なる復旧ではなく、より安全で持続可能なインフラ整備を目指します。

(2)港湾・漁港の復旧・機能強化

漁業と物流の要である港湾・漁港の復旧は、地域経済の復興に欠かせません。当社は耐震・防潮機能を強化した施設の整備を進め、次の災害に備えた安全性の向上を図ります。また、最新の冷凍・加工技術を導入し、水産物の保存・流通機能を強化。さらに、漁船の係留設備の改良や、漁業者向けの支援制度の整備を行い、漁業の再生と持続的な発展を支援します。観光と連携した漁業体験施設の開設や、地域ブランド化による販路拡大にも取り組み、漁港の役割を広げることで、地域全体の経済活性化を目指します。

(3)エネルギーインフラの再構築

震災による停電や燃料供給の寸断を教訓に、安定したエネルギー供給体制の確立を目指します。再生可能エネルギーの導入を促進し、太陽光・風力・水力発電などの分散型電源を強化。また、蓄電システムやスマートグリッド技術を活用し、災害時の電力供給の安定化を図ります。さらに、被災地のガス・水道インフラの耐震補強を進め、迅速な復旧が可能な体制を構築。エネルギーの地産地消を推進し、地域の自立的なエネルギー供給モデルを確立することで、将来の災害リスクを低減し、持続可能な復興を実現します。

2. 産業復興と雇用創出:

(1)地元企業の再建支援

震災により被害を受けた地元企業の再建を支援し、地域経済の活性化を図ります。復興補助金や低利融資を活用し、事業再開のための資金支援を実施。また、被災企業向けの経営相談やビジネスマッチングを行い、新たな事業展開を促進します。地元企業の競争力を高めるため、IT導入やDX推進の支援も強化。さらに、大手企業や自治体との連携により、新たな販路開拓や共同事業の創出を支援し、地元企業が震災前以上に発展できる環境を整えます。

(2)復興特区を活用した企業誘致

復興特区制度を活用し、被災地に国内外の企業を誘致することで、新たな産業の創出と雇用の拡大を図ります。特区内では税制優遇や規制緩和を活かし、新技術・新産業の実証実験を推進。また、起業支援プログラムを提供し、地元住民や若手起業家の挑戦を後押しします。さらに、地域の大学・研究機関と連携し、産学連携の研究開発を促進。これにより、被災地が新たな産業拠点として発展し、持続可能な経済成長を実現します。

(3)地域資源を活かした新産業

被災地の豊かな自然や文化を活かし、新たな産業の創出を目指します。地元の農林水産業と連携し、ブランド化や高付加価値商品の開発を推進。また、観光資源を活用したエコツーリズムや体験型観光を促進し、地域の魅力を発信します。さらに、再生可能エネルギー産業や環境技術の開発拠点としての整備を進め、持続可能な地域経済を確立。地元住民の雇用を生み出し、長期的な発展を支える産業基盤の構築を目指します。

3. 住環境の整備:

(1)防災住宅の建設

災害に強い住環境を提供するため、最新の耐震・耐津波技術を導入した防災住宅を建設します。高台移転の促進や、地盤改良を施した安全な居住エリアの開発を進めるほか、太陽光発電や蓄電池を備えたエネルギー自立型住宅の導入を支援。地域コミュニティを重視し、共助の仕組みを取り入れた「防災対応型団地」の整備も推進します。災害発生時には避難所としても機能する住宅設計を採用し、住民の安全と安心を確保します。

(2)仮設住宅から恒久住宅への移行支援

震災後の仮設住宅生活から、安心して暮らせる恒久住宅への移行を支援します。被災者の負担を軽減するため、低利融資や住宅再建補助金を活用し、移行を促進。また、公営住宅の整備を拡充し、所得に応じた入居支援を実施します。地域ごとのニーズに合わせた住宅供給計画を策定し、コミュニティの維持・再生にも配慮。被災者が希望する住環境で新たな生活を始められるよう、相談窓口を設置し、継続的な支援を行います。

(3)高齢者・障がい者向けバリアフリー住宅の推進

高齢者や障がい者が安心して暮らせる住環境を整備します。バリアフリー設計を標準化し、段差のない住宅や手すりの設置、エレベーターの導入を推進。さらに、在宅介護や福祉サービスと連携し、見守り機能を備えた住宅開発を進めます。地域ごとの福祉施設との連携を強化し、医療・介護支援体制を整備することで、高齢者や障がい者が住み慣れた地域で安心して暮らせる環境を実現します。

4. 教育・文化の復興:

(1)学校・図書館の再建

震災で損壊した学校・図書館の再建を通じて、子どもたちが安心して学べる環境を整えます。耐震基準を強化し、安全性を高めた校舎の建設を推進。ICT教育の充実を図り、最新の設備を備えた教育環境を提供します。また、学校と地域が連携し、防災教育の拠点としての役割も担う施設へと発展させます。図書館では、デジタルアーカイブ化を進め、地域の文化・歴史を後世に伝える場としての機能を強化します。

(2)地域文化の振興

震災によって失われた地域文化の復興と振興を支援します。伝統芸能や祭りの再開を支援し、地域の結束を強化。地元の工芸品や特産品のブランド化を進め、新たな販路を開拓します。さらに、地域文化を発信するイベントや観光プロジェクトを展開し、国内外に魅力を伝える機会を創出。地元の若い世代にも伝統を継承できるような教育プログラムを導入し、文化の持続的な発展を目指します。

(3)防災教育の強化

未来の災害に備え、防災意識の向上と実践的な知識の習得を目指します。学校や地域コミュニティでの防災訓練を定期的に実施し、避難経路の確認や応急処置の習得を推進。防災に関する最新技術を取り入れた体験型学習を提供し、災害時の対応力を高めます。さらに、防災情報を迅速に共有できる仕組みを整備し、住民同士の協力体制を強化。防災教育を通じて、地域全体の防災力向上を図ります。

5. 原子力発電所の廃炉・環境対策:

(1)廃炉作業の安全確保

原子力発電所の廃炉作業は、長期的かつ慎重な取り組みが必要です。作業員の安全を最優先に考え、防護対策の強化や最新のロボット技術の導入を推進。また、放射線管理の徹底と健康管理の強化を行い、安全な作業環境を整備します。地域住民への情報提供を透明化し、理解と信頼の確立を目指します。さらに、廃炉技術の研究開発を進め、今後の原子力施設の安全な管理・解体に向けた知見を蓄積していきます。

(2)除染・環境回復

放射性物質の除染作業を徹底し、住民が安心して生活できる環境を回復します。土壌や水質の測定・管理を行い、安全基準を満たすまで継続的にモニタリング。また、森林や農地の再生プロジェクトを進め、持続可能な地域環境の再構築を目指します。再生可能エネルギーを活用したクリーンエネルギー推進や、エコツーリズムの導入など、環境回復と地域振興を両立させる取り組みを強化します。